天气预报技术研发室 代刊

70年寒来暑往,70年风雨兼程。在这春回大地之际,中央气象台迎来70岁生日。她陪伴了一代又一代气象工作者的最美时光,也见证了我们每一位气象人的成长历程。我为能参与其中感到骄傲,也感到幸福。

2007年的夏天,怀着既兴奋又忐忑的心情,我进入中央气象台工作。中心人事处很快给新员工制定了详细培训实习计划,打消了我的各种顾虑,使不安的心情转化为努力学习和工作的动力。让我印象深刻的是基层台站实习,当时的人事处黄卓副处长亲自送马杰、王莉萍和我去邢台市气象局实习,受到市气象局领导的热情接待。该局杨永胜副局长为我们起草了一份详细的实习计划表,并将我们的实习生活安排得丰富多彩。通过基层台站的实习,让我们对地面、探空观测,台站预报流程,数值模式和预报软件的使用都有一个很好的掌握和了解,更重要的是体会到气象人的无私奉献精神和强烈责任心。另外一个印象深刻的是业务技术岗位培训,由原中央气象台首席预报员李延香老师负责。李老师工作严谨,要求严格。按照李老师安排,培训期间我绘制了120张天气图。每次完成分析绘制,李老师都会悉心检查,指出错误与不足。此外,每天早间会商结束后,李老师会结合当日的实际天气过程,讲解有关的环流背景特点、天气系统的判别及其气候背景、预报思路、预报技术等方面的知识和经验。通过这样的训练,让我把书本上学到的知识和实际工作才真正联系起来。另外,人事处也安排多位首席、专家为新员工开展预报技术培训讲座。正是这种流淌在中央气象台血液当中无私传承的精神,培养了一代又一代的气象工作者。

从2008年到现在,我大部分时间都在预报一线岗位工作,先后经历了公众服务主班、保障主班、数值模式检验、国外天气预报、定量降水领班、短期预报副首席等,到现在从事天气预报技术研发工作。随着天气预报业务现代化的快速发展,我自身也得到了快速的成长。中央气象台总是会给每位有梦想的人一个实现自身价值的舞台,真正体现了“心有多大、舞台就有多大”。让我记忆深刻的有三个方面的业务发展。

第一是数值模式天气学检验评估业务。如果要让预报是科学的,就必须进行验证。中央气象台在国内最早认识到数值模式天气学检验评估的重要性。无论对于天气预报员、模式开发人员,还是相关决策者以及预报产品用户,预报检验评估都提供非常有用的信息,在气象业务现代化中占据重要位置。中心天气预报室及时地开展了模式检验业务筹备工作,并于2008年6月13日正式建立数值模式检验业务岗位。至2011年,近三年多的业务运行,为预报员提供了实时数值模式预报质量监测,在数值模式预报性能评估方面积累许多经验。同时,撰写的“T639模式预报性能”、“T639模式典型天气系统预报评估”等也为推动我国数值模式业务应用起到了贡献。至2015年,在前期的基础上,较为完备的天气学检验框架逐步建立,包含了模式与实况对比、预报稳定性对比和多模式之间对比等方式,并根据预报员的预报思路研发了相应的数值模式天气学检验评估系统平台,提供历史个例、近期预报、模式零场和早期预报、短中期预报评估等多种产品。在2015年开展的业务流程升级,进一步强化了模式天气学检验评估内容,涵盖了日、周和月的检验评估,并撤销专门的数值模式天气学检验评估岗位,而由定量降水领班制作,并全面融入到日常预报工作中。2015年至今,数值模式天气学检验评估已经深入到每次早间会商、过程或技术总结当中。不仅如此,从2011年就开始,通过GRAPES专项协作项目,检验评估小组持续为自主研发GRAPES系列模式提供天气学检验报告,为推动GRAPES-GFS、GRAPES-GEPS等模式业务化进程做出贡献。

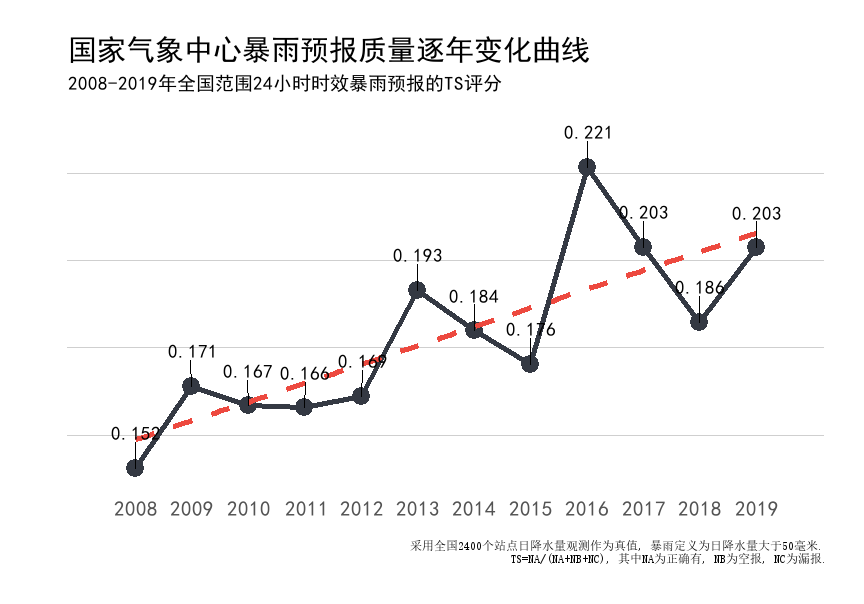

第二是定量降水预报业务。定量降水预报(QPF)是中央气象台天气预报最传统的预报业务之一,也是最重要业务之一。QPF业务始于上世纪60年代后期,刚开始每天一次发布未来2天的降雨过程;到现在扩展为逐小时滚动更新,预报时效长达10天,时空分辨率为1-6小时和5km格,以及中期旬降水量预报、过程降水量预报等特色QPF产品。这个成绩来之不易(如下图中央台暴雨预报评分的逐年变化曲线),应该说从一个侧面反映了我国气象现代化整体能力的提升。2012年之前,中央气象台对外发布的是不同等级降水落区预报,距离真正的“定量化”需求还存在差距。从2012年,中央气象台开启了QPF产品网格化预报的进程。同年5月,“多模式动态权重集成定量降水预报产品”的业务化评审,标志着QPF业务的客观化技术支撑上了一个台阶。此后,配料法、频率匹配、集合最优百分位等多种客观化预报技术持续发展,并与预报员的落区预报结合,形成了QPF网格业务化产品。与此同时,从预报评分来看,客观QPF产品已经具有接近或超越预报员的趋势。这直接引起了2015年关于“提升暴雨准确率”的讨论,而“如何继续发挥预报员的核心作用”是本次讨论的重点问题。此次讨论的成果之一是撰写了“提高暴雨预报准确率的途径”的报告。报告深入分析了“预报员并没有在客观方法之上体现出更多的附加值”的原因,提出QPF预报业务将“由原来的预报员主观订正为主转变为主、客观结合的订正流程”,也首次提出了构建“现代化QPF业务流程”的五层框架方案,以及进一步给出每层架构的具体技术体系。从2015年至今,应该来说QPF业务技术发展一直在围绕这个框架积极推进,例如发展了“主客观融合QPF平台”并在2017年开展业务化应用,实现了从海量预报数据选取、多源QPF集成、QPF调整和订正、格点化处理和服务产品制作五个方面帮助预报员控制数字化预报流程,从某种程度上重新定义了预报员的价值,即“在天气理解的基础上进行大数据挖掘”。现在,我们进一步理解到,技术的进步与人的作用并不是天然对立的,而是相互促进、磨合和融入的过程。有了新的模式、技术和工具,当前的QPF预报员也更加注重对中小尺度系统的分析,包括对高分辨率中尺度、对流尺度模式和集合模式的应用。可以说,每一次技术升级或创新都带来的新挑战,但中央气象台的天气预报员总会不惧困难,将挑战变成机遇,不断提升自身的核心价值。

第三是集合预报的业务应用和推广。这项工作也是我投入时间和精力较多的一项工作,也体会最深。进入中央气象台前几年,当时天气室的金荣花主任就给我机会加入行业专项“面向TIGGE的集合预报关键应用技术研究”,并负责其中一个子课题的研究。这让我接触和认识了国内外很多集合预报研究方面的专家,例如NCEP集合预报团队的朱跃建教授、数值预报中心陈静主任、培训中心的俞小鼎教授、南京大学袁慧玲教授等,他们给了我很多的指导和帮助。特别是朱跃建教授,邀请我2017-18访美一年,让我有了新的视野,获益匪浅。尽管中央气象台在集合预报方面从上个世纪90年代就开始研究,但在业务中广泛接受和应用还比较晚。2011-12年,欧洲中期天气预报中心(ECMWF)和北美集合预报系统(NCEP和CMC)相继进入业务流程,面对如此海量的数据信息,有两个问题亟待解决:(1)如何帮助预报员从海量数据中快速、有效地获取预报信息;(2)如何通过解释应用技术让集合预报产品适应现有预报业务并提高其准确率和精细化。为此,中心在2012年7月成立了“集合预报团队”,并让我作为团队负责人,组织了20多人的精兵开展集合预报应用研究。团队一开始就明确了工作方向和详细的实施计划,取得了丰富的成果,如:1)开发了“集合预报工具箱”解决了海量集合数据进入业务流程的问题;2)发展了如集合QPF最优百分位、台风路径TYTEC等多种订正集成技术,成为中心业务现代化最为显著的亮点之一;3)充分发挥集合预报的先天优势,成为中短期、强对流、台风等极端或灾害性天气早期预警的主要业务支撑;4)通过多种概率技术的研发,逐步实现天气预报分析和产品由确定性向不确定性拓展,有效提升了预报员对天气预报深层次的认识。此外,中心的集合预报系统和产品也成为中央气象台对下指导和对外推广的重要内容。在2013-14年间,团队派人为全国大部分省市气象台都安装了“集合预报工具箱”,并举办了多次培训班以及用户会议,有力地推动了全国集合预报应用水平。如今,在每一项天气预报业务中都能看到集合预报发挥积极的作用,已经真正融入到业务流程中去,特别是集合预报的思想,对天气预报不确定性的认识,已经成为优秀预报员的必备知识。

回望初心,永远也忘不了在业务一线岗位上无数个值班的夜晚。作为预报员的艰辛、忐忑和彷徨,都不时闪现。不断利用科学技术发展,把预报员从繁重的值班任务中解放出来,一直是我藏在心底里的追求。如今,我走上了新的岗位,负责“天气预报技术研发室”的工作,就是要不断去实现当初的梦想,把科学技术与预报业务更加紧密结合起来,这也是中国气象局发展研究型业务对我们的新要求。在中央气象台工作的我是幸运的,也是幸福的。乔纳森·海特在《象与骑象人》这本书中提到,想要持续获得幸福的方法是良好的人际关系和全身心投入热爱的工作,同时也要有加入群体追求超越自我意义的目标。我想中央气象台就为我提供了这样环境和舞台,让我不断成长,不断为梦想奋斗。